本当に体重が増えなくて困っている。疲れやすくなっているような感じもあり、そろそろ本格的に対策を考え始めなければならない。

体重を増やすには「タンパク質を摂る」「筋トレをする」「胃腸の環境を整える」の三点が重要だという。タンパク質自体はあまり不足している感じがしないから、後ろ二つに力点を当ててみようと思う。

というわけで、色々と調べてエビオス錠という錠剤を買った。お腹の調子を整えてくれるらしく、ついでに栄養補給にもなるらしい。詳しいことはよくわからない。

まあ見た目は普通の錠剤なのだが、ちょっと怖いのがその服用量で、なんと一回で十錠も服用することを推奨されている。一日三回、食後に摂取することを考えると、合計三十錠を一日で飲み込むことになる。まあ薬というわけではないから問題ないのだと思うが、間違って風邪薬を十錠飲んでしまった暁には……と考えると、自分の不注意な性質も相まって結構怖い。

とりあえずは、これからしばらくの間エビオス錠を摂取して筋トレもちゃんと行っていこうと思う。体格が立派になっていたら、その裏には色々と試行錯誤している僕を思い出してほしい。

アーティゾン美術館で、「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展を見る。

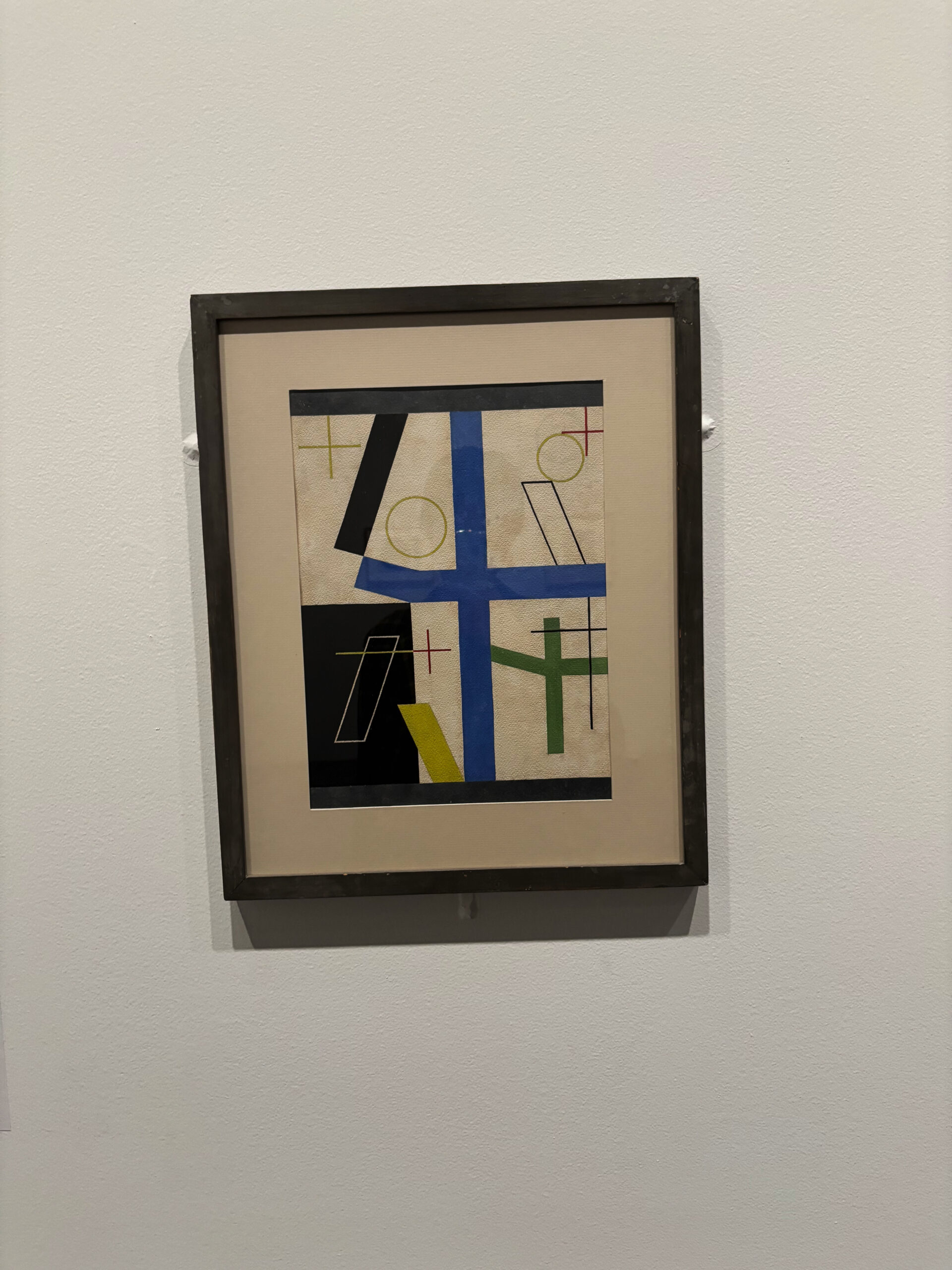

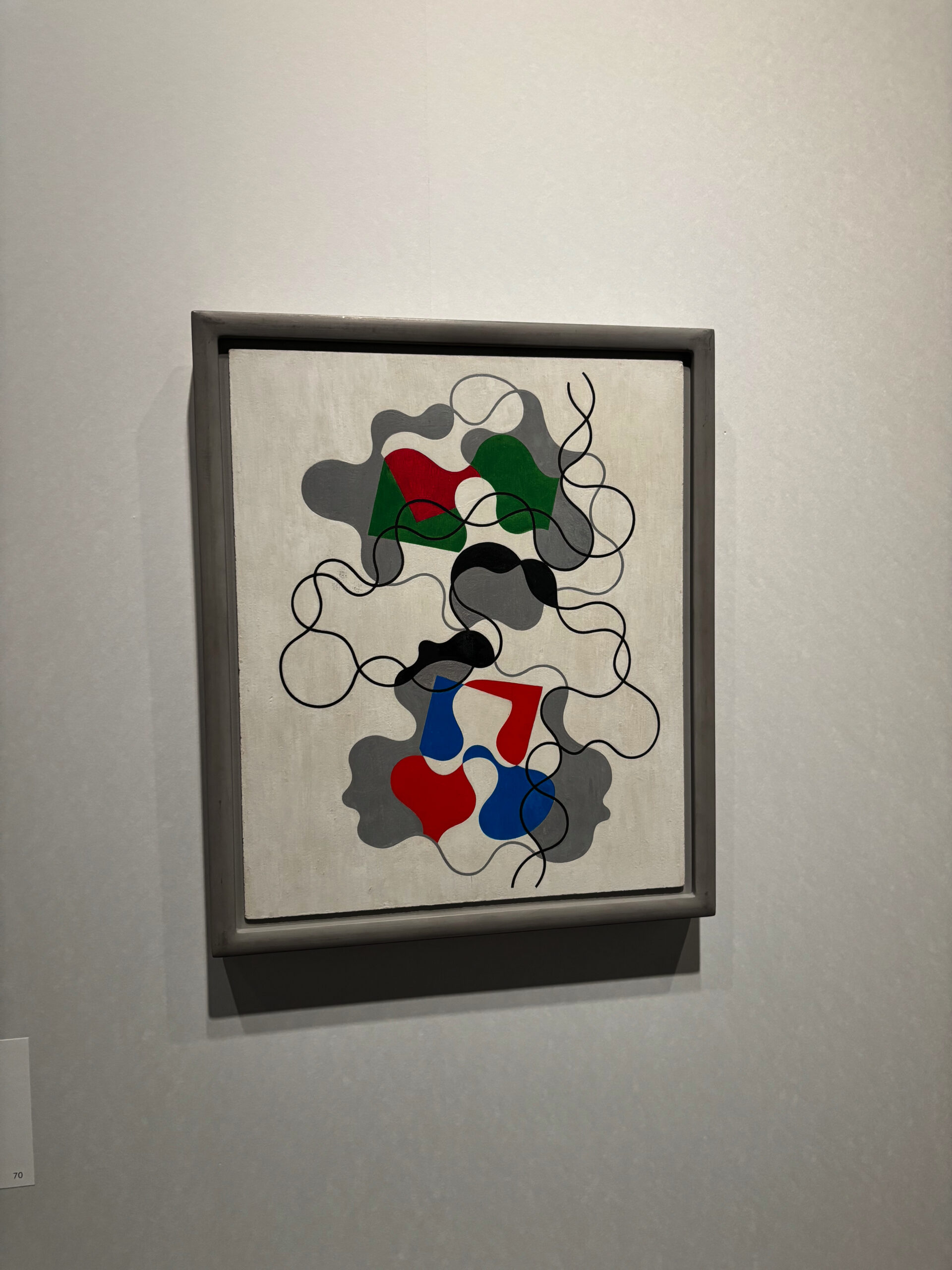

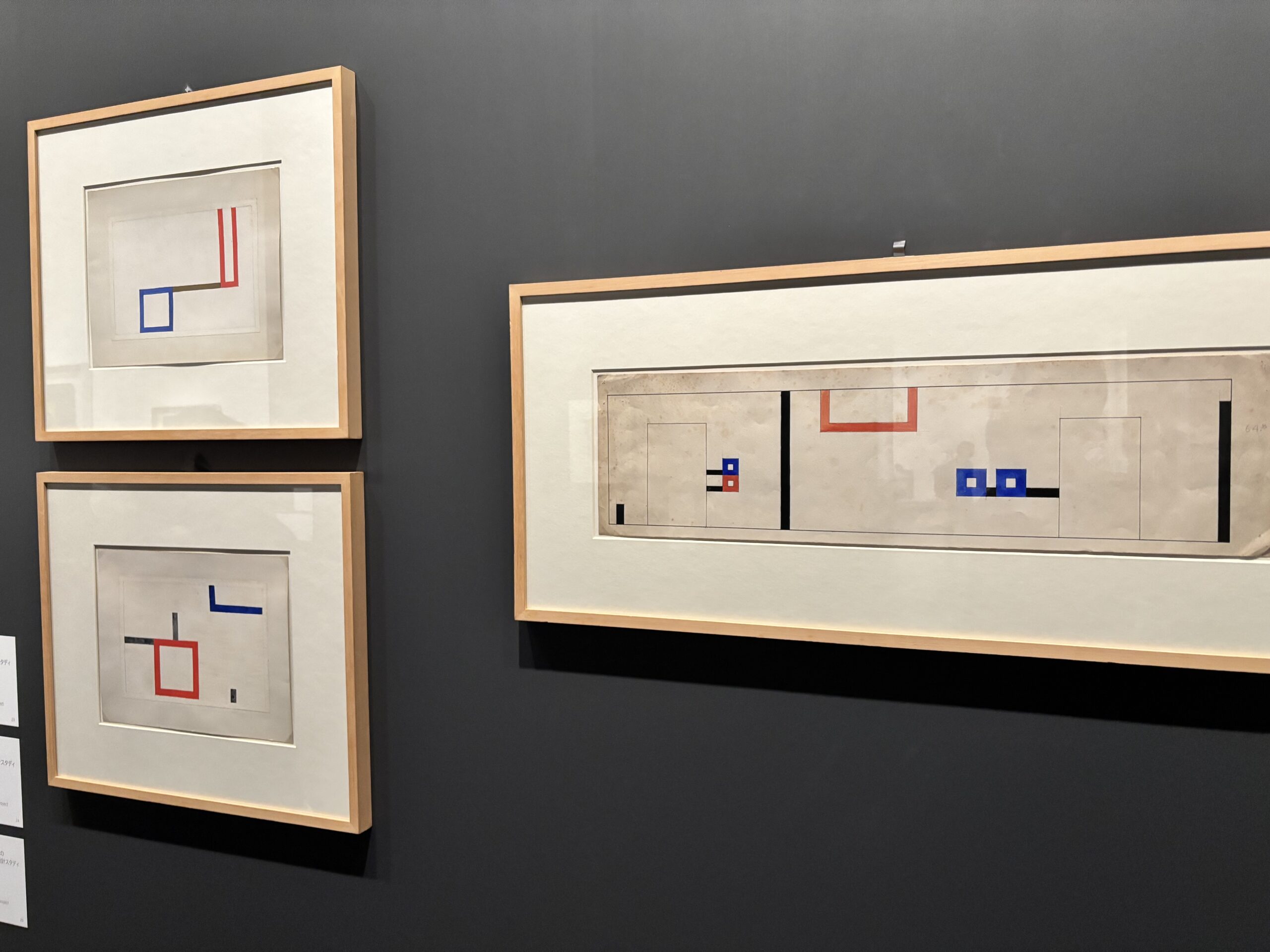

ちょっと前に岡﨑乾二郎の『抽象の力』を読んだとき、ゾフィーの作品の特徴を「中心もなく、不変の平面(基底面)に固定化されることもなく、さまざまな要素と要素が各々の関係=ユニットを作り、そのネット状の各々のユニットが緩く連結され、ところどころ絡み合いつつ重なりあっているところにある」と書いてあることが気になっていた。抽象的な図柄で構成された絵が、全体的な統一感のようなものを拒絶して、部分部分の関係の集積として成り立っていること。

たとえば『5つの引き伸ばされた人物像』という絵では、十字の頭をした棒人間のような造形が、四角に切り取られた空間に配置されている。それらはどれもまるで居間に寝転がってテレビを見ているような体勢なのだが、背景面のサイズに押し込まれることで、微妙な差異を構成している。少し遠くから見てみると、棒人間は空間内に位置するキャラクターというよりも、同じ平面上に並べられたただの造形にも思えてくる。

この、幾何学的な模様の「接触面」が面白かった。二つのオブジェクトが触れ合った時、それらは互いに影響を及ぼし合って形が変形させられてしまう。岡崎はダダの思想を「全体を一望できる(そして統制するような)視点を拒否」するものとしてまとめているが、それはつまり、要素要素の接触というか相互関係を「素直に」受け入れて作業を進めていくということだろう。メタ的にならず、具体的な「もの」を積み重ねていくクラフト的な作業が、絵画のフィールドに持ち込まれている。

コメント